飯南町・赤名宿を歩いてみよう

銀山街道の宿場「赤名宿」。

以前飯南町を訪ねた時に、「古今赤名宿絵巻」なる案内板を見て、「たびえ~る」で歩いてみたいとデスクに直訴。

まち歩きにもいい季節となり、GOサインが出た。

デスクの気が変わらないうちに、町の歴史好きコンビ「大」&「春」で赤名宿を歩いてみた。

道の駅赤来高原の駐車場に設置された「古今赤名宿絵巻」を眺めながら、行ってみたいポイントを相談。

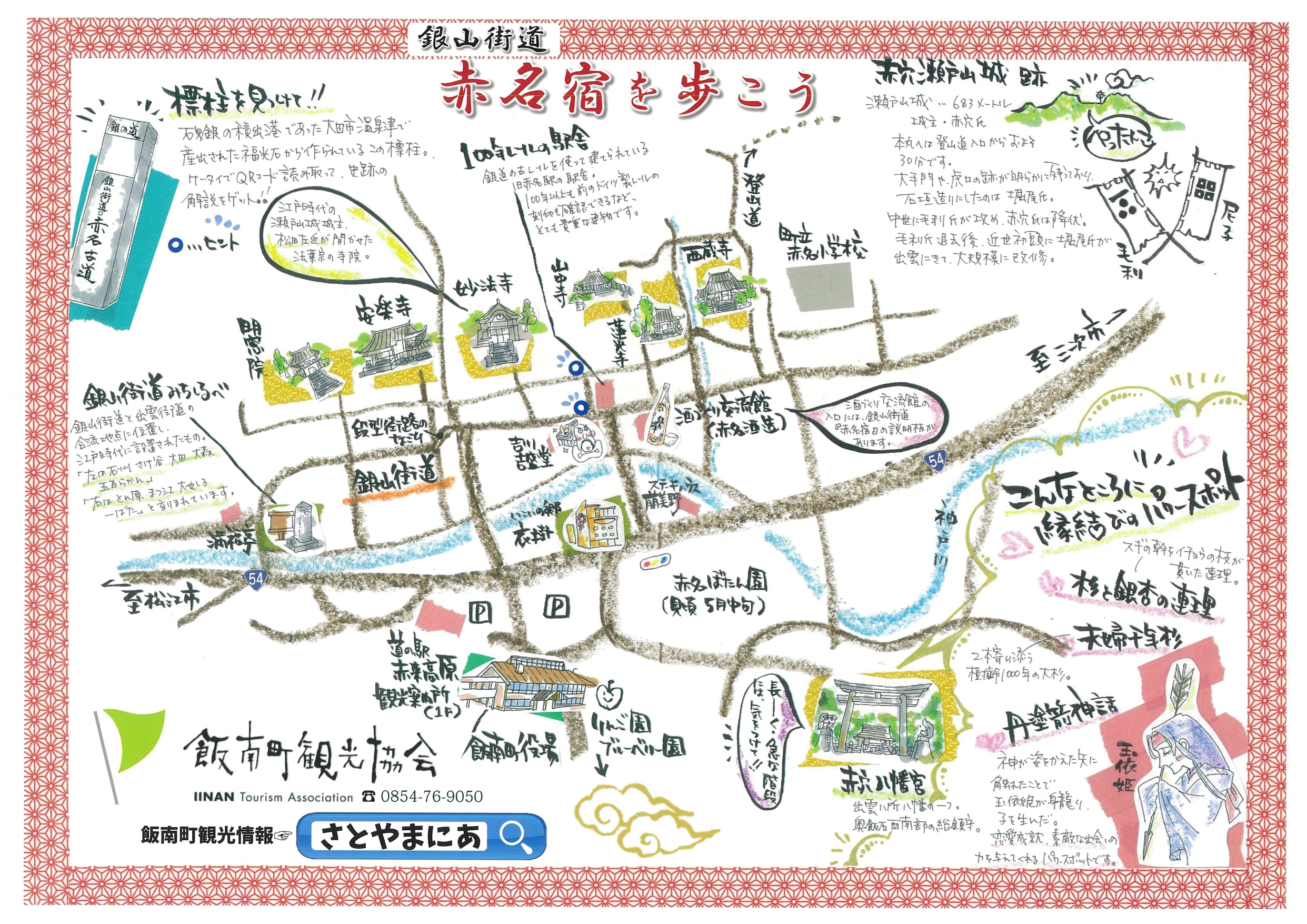

道の駅内に置かれていた「銀山街道 赤名宿を歩こう」のマップを手に、さっそくスタート。

まずは、江戸時代に設置された銀山街道の道しるべ。

「まつ江」や「大やしろ」とも刻まれていて、今日、松江から車で走ってきた道を当時は…と思うだけで、昔の人のすごさをひしひしと感じた。

銀山街道を赤名峠方面へ歩いていくと、道がカクンと曲がっている。

昔、赤名宿は大火に見舞われたことから、火事の延焼防止のために工夫された「段型街路」のなごりだそう。

先が見渡せないほど大きく曲がっている道を進むと、利久まんじゅう、自家製ぷりんなどの旗が目に入り駆け寄った「吉川吉盛堂」。

なんと本日臨時休業。シクシク…。

道を挟んだ向かいに、大田市温泉津で産出される福光石を使用した標柱あり。

その奥の細い道沿いにも「赤名古道」と書かれた標柱が。

この趣ある細道に、二人で「この道はいいねー」と盛り上がる。

もとの道に戻って、路線バスの車庫へ。

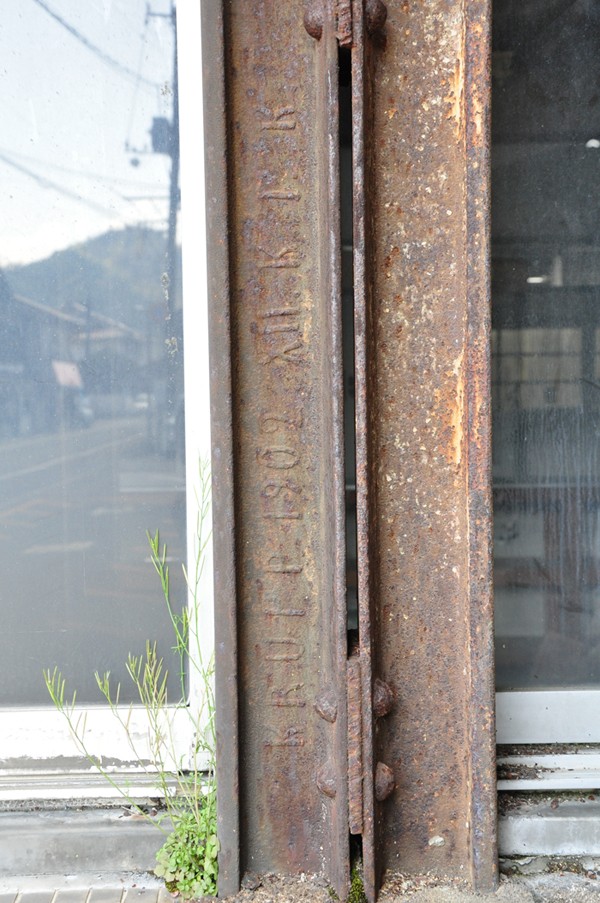

「百年レールの駅舎」の案内板によると、この建物は省営バスの旧赤名駅駅舎で、鉄道の古いレールを使って建てられていて、100年以上前のドイツ製レールの刻印もみられるとか。

どれだろう?とキョロキョロ。

「これじゃない? 1・9・0・2って読めるよー!」

令和までよくぞご無事で、感慨深い。

車庫のはす向かいには絹乃峰の銘柄で知られる「赤名酒造・酒づくり交流館」がある。

入り口に設置されていた「銀山街道赤名宿の案内板」(写真)は、新しく付け替えるため現在修繕中とのこと。

今年6月ごろには再び設置される予定で、楽しみに待ちたい。

女子旅の楽しみの一つはやっぱりグルメ!

ちょうどランチの時間となり、「ステーキハウス萠美野」へ。

レディー(異論認めず)二人ですもの♪

胸を張ってレディースセット(写真右)をオーダー。

いろいろな味わいが楽しめ、「おいしーい」「これもいいねー」「これはどうやって作るのかなー」とワイワイ。

「次はどこに行くー?」と作戦会議。

「赤名酒造の建物越しに見えた、赤穴瀬戸山城跡は? 山城もいいよねー」「いいですねー」と、お互い山城好きでもあったことが判明した大&春コンビ。

腹ごしらえも済んだことだし、登ってみることに。

あんなことになろうとは…この時の二人は知る由もなかったのでした。

マップを手がかりに、赤穴瀬戸山城跡登山道入り口に到着。

杖が用意されていて、「えっ、杖がいるってこと!?」

ちょっと不安がよぎるが、ステーキ分のカロリーぐらいは消費せねば。

城跡へは2つの登山道があり、距離も短く登りやすい「山城コース」を、当然杖を持って行く。

早速、坂が立ちはだかる(写真)。

坂を越えては休憩しつつ、「風が気持ちいい」「森林浴だねー」「リフレッシュできるー」などと話せていたのは最初だけ。

だんだん口数も少なくなり、日ごろの運動不足がたたって、脚がプルプルしてきた「春」。

我々の感覚では7合目くらいまでは登っているはずだったが、「下りる体力があるうちに」と苦渋の決断を下し、登頂は次のお楽しみとした。

登りに比べて下山はあっという間。

渇いたのどをうるおそうと道の駅内の「いいなんキッチンmiel」へ立ち寄る。

おすすめのmielソーダと、もちろんパンも買わずにいられない(写真)。

「さっきお昼を食べたのに入るねー」と言いながら、蜂蜜がたっぷり入ったソーダをゴクゴク、パンもどんどんおなかの中へ。カロリー消費は別の機会に。

「楽しかったー」「おいしかったー」にあふれた、「赤名宿&山城への登山」旅だった。

これからの季節、ボタンの花やブルーベリー狩りなども、併せていかが?

銀山街道って?

島根県大田市の石見銀山の中心地だった大森から、銀や鉱山石を尾道の港に運ぶために利用されていた旧街道で、通称「銀の道」。

幕末まで、牛馬300頭と人足400人という大輸送隊が3泊4日の工程で運んでいたといわれている。

赤名宿って?

銀山街道の中継地点として、また赤名峠を越える街道の宿場町として発展した。

神戸川のほとりにある「赤名川原」という場所で荷継の銀を新しい馬につけかえ、ここから次の荷継地の布野宿(のちに三次)までの銀の輸送は赤名宿と助郷役の人々の役目となる。

残念ながら昔に起こった火災により当時の街の大半が全焼したため、現在ある町並みはそれ以降に建て直したもの。そのため当時の銀山街道からは少し場所がずれている。

火災の教訓を生かし、延焼を阻むことを意図して建物を配置している。