読みもの

島根県の食育 キーワードは「おいしい たのしい ためになる」<PR>

高校生 × みそ汁 小学生 × 美味しまね! 若い世代が家庭に、地域に発信!

「島根県食育推進計画(第4次)~みんなで広げよう食育の輪!生かそうしまねの豊かな地域力~」は、健康で心豊かな生活を送ることができるよう、家庭、学校、幼稚園・保育所、地域などさまざまな分野の食育推進活動の共通指針として策定しています。

重点施策のひとつが、子どもたちや若い世代への食育推進。自ら学ぶだけでなく、家庭へ、地域への発信力を期待しています。

2024(令和6)年度の取組2例をご紹介します!

Episode.1 高校生が朝食「みそ汁」レシピ考案 島根県教委がコンテスト初開催

島根県教育委員会が毎年行っている調査結果において、朝食を食べないと答えた高校生は1割を超え、とくに女子生徒は2割前後と、他の世代と比べて朝食の欠食率が高く、食事の栄養バランスに偏りがあることがわかりました。

島根県食育推進計画では、高校生など若い世代が朝食を毎日きちんと食べることを目標に掲げ、県教委でも2014年から「朝は いっぱいの みそ汁を飲もう」を合言葉に朝食摂取の大切さを学校に伝えています。

今回は、親元を離れるなど近い将来“食の自立”を迎える高校生を対象に、朝食を食べる習慣をつけてもらおうと「みそ汁」のレシピコンテストを初めて開催しました。

テーマは「簡単!健康!実だくさん!」。

手軽に調理できて地元の食材をふんだんに使用したレシピを目指し、県産みその使用や調理時間は15分以内、4人分の食材費700円以内などの条件で募集。65点のレシピが集まりました。

審査委員長のサンラポーむらくも(松江市殿町)の照沼英則総料理長ら6人が審査にあたり、普及性、栄養価値、独創性、味覚、総合評価の5項目で上位5組の入賞レシピを決定しました。

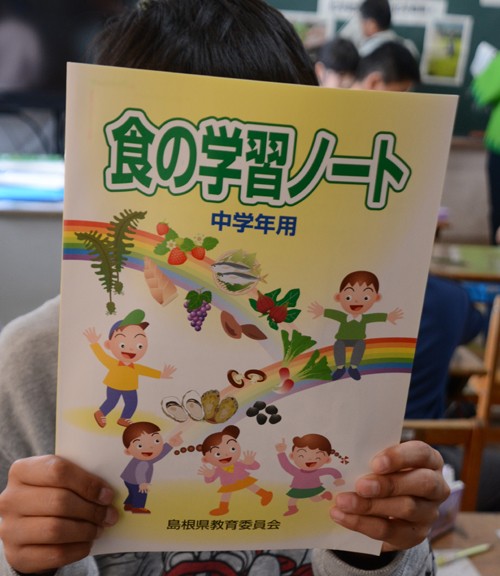

生徒が制作した動画と試食をもとに審査=2024年11月、松江市東長江町の島根県学校給食会

照沼審査委員長は「島根県のみそ汁といえばシジミのイメージですが、皆さんのレシピを島根の新たな食の宝として盛り上げ、地元や県外からのお客様に喜んでいただけるよう育てていきたい」と話しました。

「松ろうのみんなの力で完成したレシピです」/最優秀賞 松江ろう学校3年 山縣 未空さん

最優秀賞を受賞した松江ろう学校3年、山縣未空さんのレシピ「野菜たっぷり あったか みそ汁」は、たまねぎやにんじんなどの野菜を混ぜた鶏団子が入っていて、栄養がとれる点などが評価されました。

「朝食は手軽さが大事なので、火が通りやすい団子のサイズを心掛けました。多めにつくって冷凍保存することもでき、時短につながります。団子に入れる野菜を季節で変えたり、お鍋やスープにアレンジしたり、いろいろな形で味わってもらいたいと思いました」と山縣さん。

この普及性への配慮も高評価を得ました。

このレシピの特徴のひとつが、自校産の食材。

校内で作ったみそ、野菜をふんだんに取り入れています。

受賞決定後には、高等部集会で同級生ら30人に受賞作をお披露目しました。

「やさしい味でおいしい!」「松ろうのみんなの力が集まったみそ汁だね!」などの感想が聞かれました。

山縣さんは「小学部が地域の人たちと一生懸命つくったみそ。中学部、高等部が大切に育てたゴボウ、ネギ。食材に感謝を込めて、美味しい料理にしたいと思いました。みんなの力で完成したレシピです」と受賞を喜びました。

このレシピは、審査委員長を務めた照沼料理長の提案で、サンラポーむらくもで2024年12月に開催された「高校生レストラン」に登場。材料や作り方のレシピも配布されました。

山縣さんのレシピが登場した「高校生レストラン」=2024年12月、松江市殿町のサンラポーむらくも

今春から県外に進学する山縣さん。コンテストを通じて、食に対する意識が変化したといいます。

「季節の野菜や、栄養バランスが大事だし、もちろん美味しいことも大事。自炊することで、自分の体調を考えながら調整していくことの大切を実感しました。実家を離れても、朝食を大事にしていきたいと思います」と抱負を語りました。

「島根の魚っていいな、と思ってもらえれば」/優秀賞 浜田水産高校3年 中山琉雅さん、新井隼斗さん

生徒会活動の「保健委員会」の活動がきっかけで、2人のレシピが生まれました。

同委員会は2023、24年度の活動テーマを「食育」に設定し、委員らが夏休み中にレシピを考え、秋の文化祭「水高祭」で発表していました。

23年度は「魚の料理」に、24年度は、みそ汁コンテストの募集を知り、みそ汁をテーマにしました。

2人は同校製造のサバ、サケの缶詰3種から朝食に馴染むサケ缶水煮を選び、組み合わせる野菜を変えながら何度も試作し、栄養や価格、彩りなどを考慮してレシピを決めました。

応募の作品は「水高祭」の会場で生徒や地域の人たちに紹介し、「保健だより」レシピをまとめて配布しました。

中学校の家庭科がきっかけで料理に興味を持ったという保健委員長の中山さんは以前から、愛犬の散歩とみそ汁づくりが毎朝の日課だったといい、「自分が食べたいみそ汁をつくるようになって、自然と朝食をきちんととるようになりました。朝食をとると午前中の授業が眠くならないし、生活習慣の改善になったと思います」と話します。

高校は寮生活だった県外出身の新井さんは、普段料理をする機会はほとんどありませんでしたが「缶詰を使えば手軽で栄養も十分とれる。みそ汁など汁ものは具を変えたり、工夫することでいろいろアレンジできる。社会人になっても取り入れたいです」と話してくれました。

ほかにもあります! 作ってみたくなる!入賞レシピ

「まろやかで、うまみたっぷり 実だくさん みそ汁」

宍道高校3年/新宮 陽奈さん、梅木 詩織さん

「実だくさん! 豆乳みそ汁」

出雲農林高校2年/齋藤 碧さん

「いのしし肉で朝から元気! キムチみそスープ」

松江養護学2年校/山本 龍さん 須藤 梨空さん

入賞レシピの詳細はこちら! 島根県教育委員会HPで公開中

(記事中の学年は2024年度当時)

Episode.2 小学生「美味しまね認証」を学ぶ

安来市立赤江小学校(玉木宏明校長)の4年生が、授業や給食、農場見学を通じてこの制度や、野菜が食卓に並ぶまでの過程を学びました。

2024年11月上旬の学級活動の授業で、島根県産地支援課などの担当職員が講師を務め、美味しまね認証制度や有機JAS認証について説明。安来市内の美味しまね認証34生産者のうち7生産者が赤江小校区にあることや、認証条件がSDGsに配慮されていることを知った児童たちは「赤江の野菜がたくさん認証されている」「環境にも優しい農業だと分かった」など感想を発表。この日の給食には赤江産コマツナのごまあえが登場しました。

授業の2週間後、給食のコマツナを栽培している学校近くの農場を見学しました。]

有機野菜栽培を行う生産者グループ「赤江・オーガニックファーム」メンバーの農場。美味しまね認証や有機JAS認証を取得し、ホウレンソウやコマツナ、ミズナなどの葉物野菜を年間を通じてハウス栽培し、県内外の小売店や地元の学校給食に出荷しています。

Q 美味しまね認証って何?

A. 島根県版GAPです!

島根県の定めるGAP(農業生産工程管理)基準に基づいて生産されている産品を認証する制度です。

島根県が2009年度に制度を創設し、19年には労務管理などもチェック項目となる上位基準「美味しまねゴールド」認証を開始。「ゴールド」区分のうち青果物と穀物、林産物は、農林水産省が策定した国際水準GAPガイドラインに準拠しています。

ゴールド区分の認証者数は24年3月末で計645経営体となり、19年度末比で約6倍も増加しました。

※GAP=食品安全、環境保全、労働安全、人権福祉等の持続可能性を確保しながら農業生産を行う取組のこと。

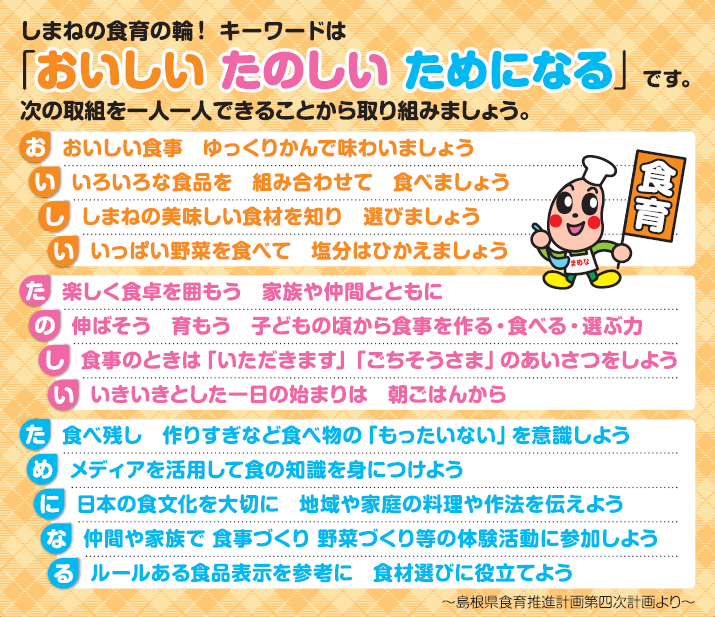

できることから、取り組んでみましょう。 みんなでつながろう しまねの食育の輪!

【お問い合わせ】

島根県健康福祉部健康推進課 ℡.0852-22-5685

おすすめ記事