読みもの

「元気」のための基礎知識《糖尿病編》<PR>

30歳を前に体の変化を感じながらも目を背けてきた取材班の「大」。

健康に長生きしたい! 今だからこそ、病気と健康の基礎知識を学びます。

企画/島根県・島根大学医学部

① 現代では身近な糖尿病

糖尿病は、血液中の糖を細胞に取り込みエネルギーに変えるホルモン「インスリン」の効きが悪くなり、高血糖が慢性的に続く病気です。

放置すると神経や網膜、腎臓に関わる危険な合併症を引き起こすリスクが高く、このほかにも重い病気との関係が明らかになりつつあります。

主に、インスリンの分泌力が弱い「1型」と肥満などでインスリンが効きにくい「2型」に分けられます。

日本では2型が多く、40、50代から急増します。

20歳以上の男性の5人に1人(19.7%)、女性の9人に1人(10.8%)が「糖尿病が強く疑われる」とされ*、現代ではとても身近な病気です。

予防や改善には生活習慣を見直す機会を作ることが大切です。

*出典:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査結果」

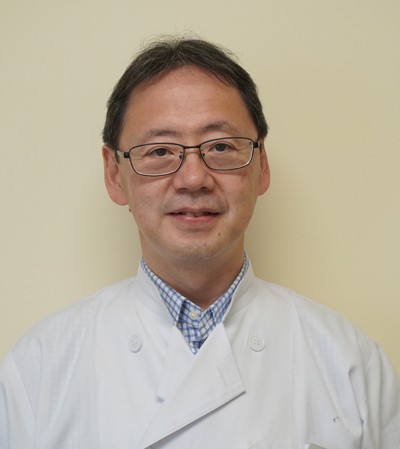

② 糖尿病治療のいま

一人一人の状態を見極めて適切な食事、運動の見直しのほか、内服薬やインスリンなどの薬物療法を行うケースもあります。

糖尿病は「薬を飲んで終わり」の病気ではなく、日常生活の過ごし方が大きく関わるため、

病気とどのように折り合いをつけていくかという少し広い視点を持つことが重要になります。

▶日々患者と向き合う先生が大切にされていることは?

「患者の自己選択権」を尊重することです。

甘いものを食べる・食べない、運動する・しないを含めて、現状とあらゆる選択肢を提供した上で、患者さんには自分自身の行動を選んでもらうようになります。

それは、糖尿病患者さんに限らず私たち一人一人にある「基本的人権」を尊重するとの考え方でもあります。

▶家族や友人など患者を見守る側が気を付ける点は?

見守る側は心配からついつい「そんなに食べていいの?」「運動しなくていいの?」と言いたくなるかもしれません。

気遣うことはとてもいいことですが、度が過ぎるとストレスとなり、反動で隠れて食べてしまうなんてことにも。

治療にも支障が出てしまいます。サポートする姿勢とともに、相手の人生をどう尊重するかという視点を持ってもらいたいです。

大「声掛け一つに思いやりや尊重する気持ちがあるか、立ち止まって考えないといけないですね」

先生「糖尿病はその人の一つのキャラクター(=側面)に過ぎません。病気とともに豊かな人生を送れるように見守れるといいですね」

③ 主治医を上手に活用しよう

糖尿病に限らず全ての病気に当てはまるのですが、主治医は人生の伴走者です。

患者側は主治医をうまく活用することが治療の効果を含め、豊かな人生を送れるかどうかの“鍵”となります。

活用するためにポイントとなるのが、

①正確に診断してもらっているか

②的確に治療してもらっているか

③関係性は良いかの3点です。

特に③は、些細なことや少し後ろめたいことでも気軽に言える関係性が、医師にとっても問題点を知る機会となり、改善に向けたアドバイスができる点でとても重要です

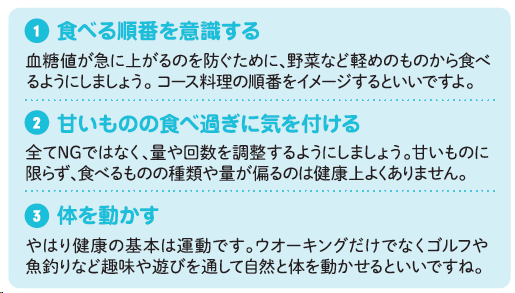

今回のまとメモ♪

おすすめ記事